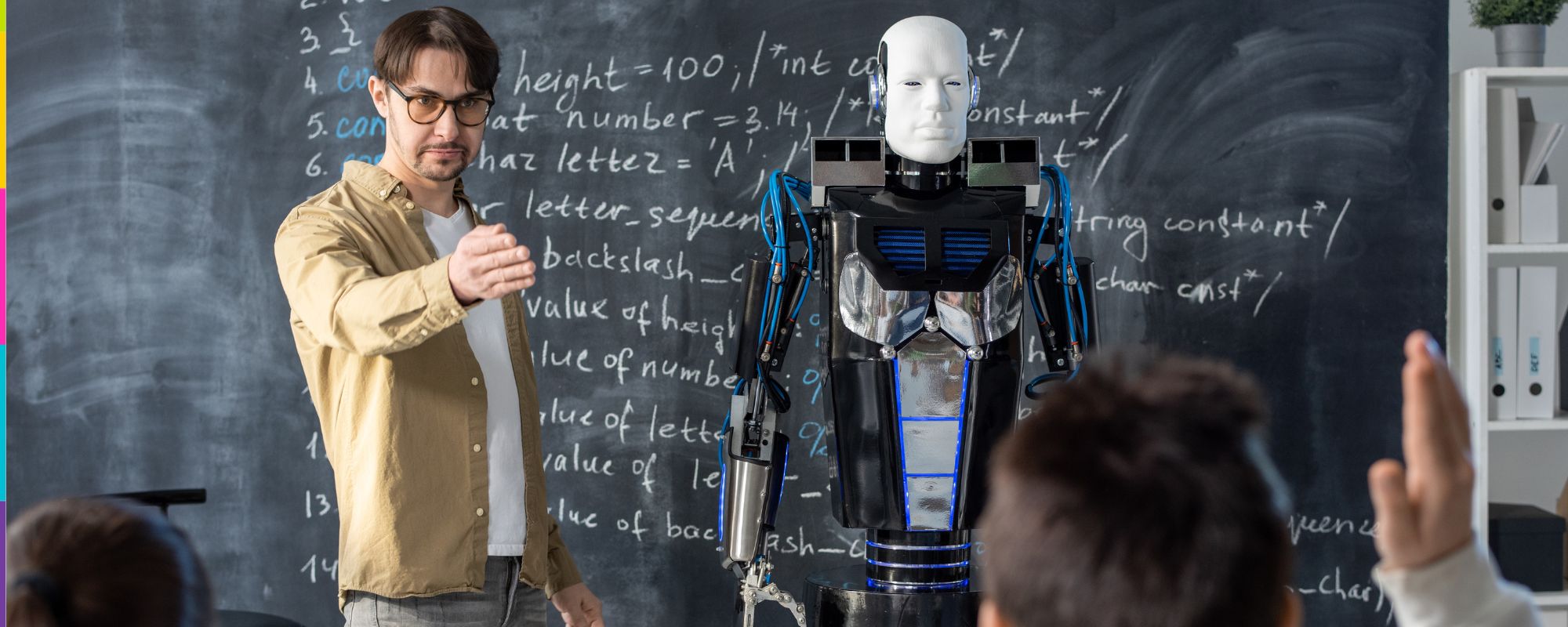

Profesores, es hora de aprender… a desaparecer (en la era de la IA)

«La IA no está destruyendo la educación, está destruyendo la ilusión de que explicar es enseñar. Está dejando en evidencia que, si la clase es solo un lugar para hablar y luego asignar tareas, somos prescindibles».

La ilusión de enseñar explicando.

Durante siglos, el aula ha sido el escenario donde el profesor habla y los estudiantes escuchan. Una dinámica que nos resulta familiar y cómoda: preparar una exposición, presentarla con autoridad y luego asignar un trabajo para comprobar si los estudiantes “aprendieron”. Otro modelo consiste en previamente asignar una lectura que dejamos en la fotocopiadora de la Universidad, y más recientemente en un espacio virtual, o vía correo, con la ilusión de que lleguen con el documento leído, y poder disfrutar de una rica sesión de diálogo, lo que sabemos, casi nunca sucede; este es el modelo de Seminario Alemán, que realmente no se da en la práctica con éxito, salvo por casos excepcionales.

Eso lo sabemos ya todos los docentes universitarios, en la práctica, la mayoría de los estudiantes no traen la lectura preparada. Diversos estudios coinciden en que la gran parte de los estudiantes no llegan preparados con las lecturas. En un curso de genética, de 913 estudiantes solo el 12,3 % de los estudiantes leían todas las asignaciones previas, mientras que más de la mitad (54,4 %) no leían ninguna (Gammerdinger & Kocher, 2018). Resultados similares se han visto en psicología, donde de 404 estudiantes, apenas un 27 % cumple con las lecturas antes de clase (Clump, Bauer & Bradley, 2004), o en 423 estudiantes de primer año, de los cuales entre 56 % y 68 % admiten no leer (Hoeft, 2012).

Y peor aún, lo que suele ocurrir en estos modelos de formación es más cercano a una ilusión que a un aprendizaje real. La evidencia lo confirma: la memoria humana olvida rápidamente lo que solo se escucha. Desde los experimentos de Hermann Ebbinghaus en el siglo XIX hasta estudios recientes en neurociencia, sabemos que en las primeras 24 horas se olvida entre el 50 % y el 70 % de lo escuchado; a la semana, la cifra llega al 90 % si no hay repaso o aplicación. A esto se le ha denominado “Curva del Olvido” o “Función de Decaimiento de la Memoria” (Memory Decay Function) en las investigaciones más recientes, Bower (1961), Anderson & Schooler (1991) y más tarde Wixted (2004).

Lo que se retiene es aquello que se conecta con la acción: discutir, aplicar, resolver problemas, equivocarse y corregir. Es aquello que encuentro útil para solucionar un problema que siento es real. Explicar no garantiza aprendizaje; solo expone la información al riesgo de ser olvidada.

Exceso de Chat GPT

La irrupción de la IA como espejo incómodo.

Si esta dinámica ya era frágil, la llegada de la inteligencia artificial generativa ha terminado por desnudar su precariedad. Hoy, cualquier estudiante puede pedirle a ChatGPT o cualquier otra herramienta de las decenas que tenemos a disposición de forma gratuita, un ensayo sobre Kant, un resumen de biología molecular o un análisis de jurisprudencia y recibir un texto correcto en segundos. Y lo mejor (o peor) los resultados están a la altura de un experto en el tema.

Así las cosas, si la clase consiste en explicar y luego asignar tareas, la IA cumple esas dos funciones mejor que nosotros: explica sin cansarse, redacta sin faltas, responde a todas horas.

Esto no significa que la IA esté destruyendo la educación. Significa que está destruyendo la ilusión de que explicar es enseñar. Está mostrando, con brutal claridad, que si el aula es solo un espacio de transmisión y asignación, el docente es prescindible.

Aprender a desaparecer.

En uno de mis primeros trabajos por allá en el 2005, fui contratado para ser docente de Filosofía, era un colegio que solo tenía un grupo en grado 10° y 11°, y justo en la semana de inducción yo suponía que seguro sería un cargo en el que debía enfrentar muchas asignaturas diferentes, religión, ética, etc. Es lo normal si deseas trabajar full tiempo en un colegio. Cuándo recibí el horario y asignación de clases debía trabajar filosofía desde 5° de primaria, yo me había preparado para ser docente de estudiantes ya adolescentes, de al menos 14 o 15 años en adelante. Y esa había sido mi experiencia en otro colegio durante más de tres años.

Cuando indagué por el posible error del horario el coordinador me dijo: “Oh si Eduardo, es un error, corrigió el horario y anexó que era desde 3° de primaria…” Tuve que aprender a desparecer.

Los siguientes fueron meses duros, era enseñar FPN (Filosofía Para Niños) sin nunca haberme preparado para ello, máximo un curso en la universidad que me había servido para conceptualizar, jamás para aplicar. Y estaba frente a niños de 7 años preguntándome “De qué les sirve a ellos saber de Sócrates o Platón, de Kant o Hegel, y un largo etc.”

Para empezar entendí que solo tenía y tiene sentido enseñar lo que sirve para solucionar un problema, un problema real. Pero, ¿Qué es un problema real?: el que cada uno tiene en su cabeza. Así que lo primero era preguntarles y sentir sus problemas…

Y debo hacer una pausa, no olvides esto, vas a terminar de leer esta editorial y la vas a recordar solo en la medida en la que te sirva para algo; nuestro cerebro durante más de 300.000 años se ha dedicado a aprender lo que le sirve para vivir, qué comer, dónde dormir, con quién reproducirse, cómo defenderse, el resto son invenciones modernas, por ello el recordar porqué se gestó la primera guerra mundial no tiene sentido para el cerebro, pero protegerse de una guerra o de la guerra del día a día si lo tiene.

La comunidad de indagación en la era de la IA.

La invitación a desaparecer como protagonistas tiene un antecedente poderoso en la propuesta de Filosofía para Niños (FPN) de Matthew Lipman. Allí, la clase se concibe como una comunidad de indagación: un espacio donde el conocimiento se construye en diálogo y no se transmite desde la voz única del docente. En este marco, se sostienen varios principios que hoy resultan urgentes para repensar la educación frente a la inteligencia artificial:

- El aula como comunidad de indagación: el aprendizaje surge del diálogo y la cooperación, no de la exposición unilateral.

- La pregunta como motor del aprendizaje: lo importante no es entregar respuestas cerradas, sino cultivar preguntas significativas que partan de la experiencia de los estudiantes.

- El docente como facilitador: el profesor desaparece como orador y reaparece como mediador, garante de rigor y respeto, cuidando que todos participen.

- El pensamiento crítico, creativo y cuidadoso: la meta no es memorizar autores, sino aprender a pensar de manera crítica (argumentar), creativa (abrir alternativas) y cuidadosa (escuchar al otro).

- El aprendizaje como práctica democrática: la comunidad de indagación es un ensayo de ciudadanía: cada voz cuenta, el diálogo construye convivencia.

- El texto/disparador como punto de partida: un cuento, una situación o una pregunta inicial abren el espacio para indagar juntos.

Ese mismo espíritu podría o debería guiar hoy nuestras aulas universitarias frente a la IA. Porque si seguimos entendiendo la enseñanza como explicación y tarea, los algoritmos nos reemplazan con facilidad. Pero si transformamos la clase en una comunidad de indagación, la IA puede ser una voz más en el diálogo, nunca el sustituto del proceso. Aprender a desaparecer como docentes significa dejar de ocupar el centro para reaparecer como mediadores de un aprendizaje auténtico, profundamente humano y compartido.

Cerrando con mi experiencia, aprendí a ver como los estudiantes terminaban debatiendo con altura sobre temas filosóficos, me asombraban sus respuestas, incluso muchas veces estuve callado durante muchos minutos viendo como debatían, se contradecían, y hoy, 20 años después sostengo una bonita amistad con muchos de ellos, algunos decidieron ser docentes, filósofos…

Una de las grandes enseñanzas fue llevar la filosofía a una versión muy personal, les preguntaba: “Qué es lo necesario para una buena vida” “les ponía una tarea de hacer un listado de cosas que no eran necesarias en sus casas”. Y me asombraban sus respuestas: “Mi mamá dice que el azúcar es mala es innecesaria” otro decía “Mi mamá le dijo a mi papá que esas revistas de Playboy eran basura, que las votara”… Estábamos trabajando la Escuela de Frankfurt en la vida cotidiana, la verdad nunca les expliqué esos postulados, los vivimos, juntos.

Y ¿las evidencias de aprendizaje?

Desaparecer como docentes no significa volvernos invisibles, sino dejar de fingir que un trabajo entregado es sinónimo de aprendizaje. Lo entendí mejor con la propuesta de Filosofía para Niños, donde lo central no es producir un documento, sino sostener un proceso de preguntas, diálogo y reflexión. En esa lógica, la clase se vuelve una comunidad de indagación: un lugar donde se aprende porque se participa, no porque se entrega una hoja escrita al final.

Hazte esta pregunta, para esta lectura y responde honestamente. “¿Para qué enseñas lo que enseñas?” Y la respuesta no es para ti, es para el estudiante. Piensa en detalle y asómbrate con lo que piensas.

Un profesor me decía hace poco que ama los mapas conceptuales, me decía que era una forma muy buena de aprender, me explicaba que a él le habían ayudado mucho en su época de estudiante, y que en sus clases para los próximos Contadores Públicos del país, era un excelente mecanismo para contrastar las diferencias en las reformas tributarias de los últimos 10 años por lo menos.

Le pregunté “¿y para qué deben contrastar los últimos cambios de las reformas tributarias?” Me argumentaba que “es necesario saber cómo han avanzado esos cambios” “que deben saber dónde están parados” “qué es necesario conocer el pasado…”

Y le interrumpí, de nuevo: “¿para qué? ¿qué deben resolver en la práctica profesional? La empresa o la persona natural ¿Qué les va a pedir que en el mundo laboral?” “¿Qué problema deben resolver y resolverles?”…

Me explicó que ellos al final del semestre debían aprender a generar y cargar una declaración de renta. Le pedí que hiciésemos un experimento, que en el próximo curso fuese directo a ello, solo a enseñarles como generar y cargar la declaración, nada más que eso, cero historia, cero contrastes, solo lo que dice la legislación vigente. Un par de meses después hablamos, el curso iba viento en popa, cada uno ya había diseñado en clase un modelo de declaración, ya habían cargado borradores, ya habían logrado el objetivo.

Me decía que él enseñaba lo que el precisó para aprender en su momento como estudiante, ahora, él había escuchado mejor a sus estudiantes, había visto sus errores, y se había centrado en solo lo que debían mejorar. No tenía sentido explicar lo que ya sabían, mucho menos lo que ya legalmente no era operativo.

Quizás el lector se pregunte entonces: ¿y de qué sirve todo esto cuando al final un estudiante puede entregar un trabajo hecho con IA? La objeción es inmediata y puede profundizarse: ¿qué pasa cuando el estudiante usa la IA para hacer ese trabajo? Pasa lo que ya sabíamos desde antes: que muchas de nuestras “evidencias” nunca lo fueron. Que los escritos que pedimos eran ejercicios burocráticos más que experiencias de pensamiento. La IA no destruye la evaluación, desnuda su fragilidad. Nos obliga a preguntarnos por qué pedimos un ensayo, un informe, un mapa conceptual o una reseña: ¿para tener una carpeta llena de archivos o para visibilizar un proceso real de aprendizaje? Si es lo primero, la IA gana siempre. Si es lo segundo, el trabajo solo tiene valor cuando nace de una reflexión vivida en clase, de una discusión, de un error corregido en comunidad. La evidencia importa, sí, pero no por su forma final, sino porque condensa un camino. Y ese camino, el de pensar y repensar juntos, sigue estando fuera del alcance de cualquier algoritmo.

Claro que no es sencillo llevar este proceso al aula. Requiere tiempo, paciencia, romper con la costumbre de medir el aprendizaje por lo entregado en un PDF. Requiere currículos más flexibles, grupos que se atrevan a hablar y docentes que aceptemos perder el control del discurso. Es complejo, sí; pero también es el único terreno donde seguimos siendo insustituibles. Si no nos arriesgamos a ese espacio de trabajo en clase, todo lo demás —los informes, los ensayos, las tareas— quedará en manos de la máquina.

Una cruel hipocresía…

Muchos de quienes han llegado hasta aquí pensarán que una enseñanza centrada en lo pragmático mata lo bello de la tradición: la etimología de los conceptos, la historia de las ideas, la genealogía de las instituciones. Y es verdad que todo eso tiene valor. Pero la cruel hipocresía es que solemos invocarlo como justificación estética, no como experiencia viva. Hablamos de Sócrates o de las reformas tributarias como si nombrarlas fuera suficiente, cuando en realidad ni el estudiante comprende para qué ni nosotros sabemos cómo se conecta con lo que le toca resolver.

La hipocresía es doble. Por un lado, proclamamos que “enseñar es formar para la vida”, pero diseñamos cursos que se parecen más a museos de curiosidades que a laboratorios de acción. Por otro, nos escudamos en la supuesta “profundidad cultural” para ocultar la pobreza de nuestras prácticas: horas de exposición, lecturas que nadie hace, trabajos que se entregan por cumplir. Todo envuelto en un aura de rigor académico, pero vacío de impacto real.

Lo peor es que los estudiantes lo saben. Y cuando recurren a la IA para producir un ensayo en cinco minutos, lo que en verdad están exponiendo no es necesariamente su pereza, sino la inutilidad de una dinámica que ya no los interpela. La IA se vuelve, sin proponérselo, el espejo de nuestras contradicciones. Nos muestra que esa “belleza” que decimos defender era, muchas veces, ornamento, no aprendizaje.

La tradición no está de más, claro que no. Pero su lugar no es el de un decorado nostálgico: su lugar es el de un recurso que ilumina el presente. Si no logramos que la historia, la teoría o la etimología abran preguntas en los estudiantes, entonces no son cultura: son excusas. Y en ese terreno, la máquina siempre será más eficiente para producir información.

Y ante este escenario, la tentación es defendernos: prohibir el uso de IA, endurecer las reglas, reforzar el control. Pero ese camino es insostenible. Los estudiantes seguirán teniendo acceso a estas herramientas, y cada vez serán más potentes. La alternativa no es prohibir, sino transformar nuestra forma de estar en el aula. Y esa transformación pasa por algo tan radical como aprender a desaparecer.

La clase como taller, no como auditorio.

¿Qué significa en la práctica aprender a desaparecer? Significa repensar la clase no como un auditorio donde uno habla y muchos escuchan, sino como un taller donde todos participan activamente. Menos exposición, más práctica. Explicar lo mínimo necesario y dedicar la mayor parte del tiempo a que los estudiantes trabajen en problemas, casos, proyectos o discusiones. En otras palabras, a que aprendan.

Evaluar procesos, no solo productos. Observar cómo un estudiante se enfrenta a una dificultad, cómo busca información, cómo corrige un error. Recuperación activa. Incluir pruebas cortas, debates, ejercicios de memoria, no para calificar, sino para reforzar lo aprendido.

La ciencia muestra que cada vez que recuperamos información, la memoria se fortalece, por ello es necesario el aprendizaje experiencia, el estudio de casos, el ABP, el trabajo colaborativo. La interacción social potencia el aprendizaje; discutir con otros ayuda a consolidar lo que uno sabe. La contextualización real de los problemas; pedir a los estudiantes que conecten conceptos con su vida, su comunidad, su experiencia personal. Eso la IA no puede hacerlo con autenticidad. El rol del docente ya no es el del orador, sino el del facilitador: provocar, cuestionar, acompañar, generar condiciones para que el aprendizaje ocurra en el estudiante y no en nuestro discurso.

Y todo esto se puede replicar en el mundo presencial tanto como en el mundo virtual.

La evaluación: omnipresente, histórica y en posible crisis.

Si lo pensamos en perspectiva, la gran queja de los docentes es que la IA Generativa hace las tareas de los estudiantes, y las tareas son para evaluar, así las cosas la evaluación está es crisis. Veamos estos con un enfoque social.

La evaluación es omnipresente en la vida cotidiana: desde las estrellas de productos en Amazon, las reseñas en TripAdvisor, las puntuaciones de aplicaciones en las tiendas digitales, hasta las valoraciones mutuas entre conductores y pasajeros en plataformas como Uber. Estos mecanismos han convertido la evaluación en un lenguaje social de confianza que organiza mercados, reputaciones y decisiones de consumo. En la era digital, la reputación se convierte en dato y el dato, en poder.

Actuamos, elegimos, consumimos gracias la evaluación de otros que no conocemos. El poder de la evaluación, presente.

Históricamente, hemos evaluado para certificar. La evaluación se diseñó como un filtro social: decidir quién pasa, quién se queda, quién obtiene un título, quién merece graduarse. Como señala Broadfoot (1996), el examen ha sido el “instrumento de control” por excelencia en la historia de la escuela moderna, un mecanismo para clasificar y seleccionar más que para comprender y aprender.

Esa lógica, útil en un sistema educativo industrial y elitista de hace 200 años, se vuelve insuficiente en la era de la inteligencia artificial. Si la evaluación solo sirve para certificar, un algoritmo puede hacerlo con mayor eficiencia y menos sesgos que nosotros.

La evaluación debe dejar de ser un sello burocrático y convertirse en una experiencia formativa. No evaluamos para excluir, sino para acompañar; no para cerrar, sino para abrir. La pregunta ya no es “¿quién aprueba?”, sino: “¿qué aprendiste, cómo lo aprendiste y qué puedes hacer ahora con eso? ¿qué puedes resolver? ¿eso de qué te sirve?”.

La IA no invalida la evaluación, invalida las malas evaluaciones. Obliga a repensar su sentido: no como calificación, sino como proceso de visibilización del aprendizaje. Evaluar debería ofrecer un espejo al estudiante, no un veredicto.

La IA no está destruyendo la educación, solo está dejando en evidencia que gran parte de lo que llamábamos enseñanza nunca lo fue antes, menos ahora. Y si seguimos defendiendo la ilusión de que explicar basta, no seremos reemplazados por la máquina: ya muchos de nosotros estamos vacíos, solo faltaba que alguien o algo nos lo dijera.

Escrito por:

De los mejores textos que he leído sobre Ia y docencia. Gracias por compartir.

Luis Alfonso, gracias a ti por leernos. Saludos.